Pour Éric Topona Mocnga, journaliste à la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle à Bonn (Allemagne), le 47e président des États-Unis explose les codes de la diplomatie mondiale

Les murs de la Maison-Blanche ont tremblé comme jamais depuis la sanctuarisation – John Adams est le premier président à emménager dans la Maison-Blanche le 1er novembre 1800 – de cet espace de pouvoir surpuissant où se décide, pour une bonne part, la marche des affaires du monde.

Dans son parcours professionnel comme durant sa campagne électorale, Donald Trump est connu pour ses outrances, au point où il en a fait une marque de fabrique.

Cette manière de communiquer qui consiste à jouer du chaud et du froid, du bâton et de la carotte, tient à une conviction solidement ancrée dans l’esprit du président américain : dans la vie comme dans le monde des affaires, dont il maîtrise parfaitement les ficelles, seul le rapport de forces compte.

Esprit yankee

C’est avec cet esprit yankee, comme on en voit dans les westerns américains, que Donald Trump a abordé, le 28 février 2025, sa rencontre avec le chef de l’État ukrainien, Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Tout semblait pourtant avoir bien commencé.

Les premiers échanges entre les deux hommes semblaient se dérouler conformément aux bonnes pratiques et aux manières feutrées et policées qui régissent les codes et usages de la diplomatie mondiale.

Mais c’était sans compter avec un Trump qui espérait voir son ego surdimensionné flatté par un président ukrainien en position de faiblesse, fort de l’appui de son vice-président James David Vance, dit J.D. Vance, dont la leçon de morale à l’Union européenne à l’occasion de la récente conférence de Munich sur la sécurité (14-16 février 2025) pleine de morgue et de condescendance, devant des dirigeants européens tétanisés, demeure vivace dans les mémoires.

Une scène inédite

Le président américain, conscient du rapport de force en sa faveur, s’attendait à voir son homologue ukrainien capituler en mondovision et prendre l’engagement devant la planète entière de signer un « accord » à n’importe quel prix, en réalité un diktat, alors que son pays est bel et bien victime d’une guerre d’agression, en violation totale des principes cardinaux du droit international, et notamment de la Charte des Nations unies.

Une scène inédite dans les annales de la communication diplomatique : « Pas de mot pour dire notre ahurissement devant cette extorsion en direct, devant les caméras, orchestrée par les chefs d’une superpuissance qui jouent la paix du monde comme on joue au poker, transformant la Maison-Blanche en tripot mafieux et hurlant, le fusil sur la tempe de leur proie […] », comme l’analyse Courrier international.

On en est à se demander si Trump ne pouvait pas faire l’économie de ce rituel de communication et s’entretenir avec son hôte dans la discrétion du bureau ovale, loin des caméras et de la presse mondiale. Le président américain était certain que l’exercice tournerait à son avantage, tout au moins que Zelensky n’oserait pas défier son autorité planétaire en public, au point de mettre en garde les Américains face à des lendemains funestes contre lesquels ne les protège pas cette frontière naturelle qu’est l’océan Atlantique. Un présage qui aura conduit le vice-président J.D. Vance à sortir de ses gonds.

Même décor, attitude différente

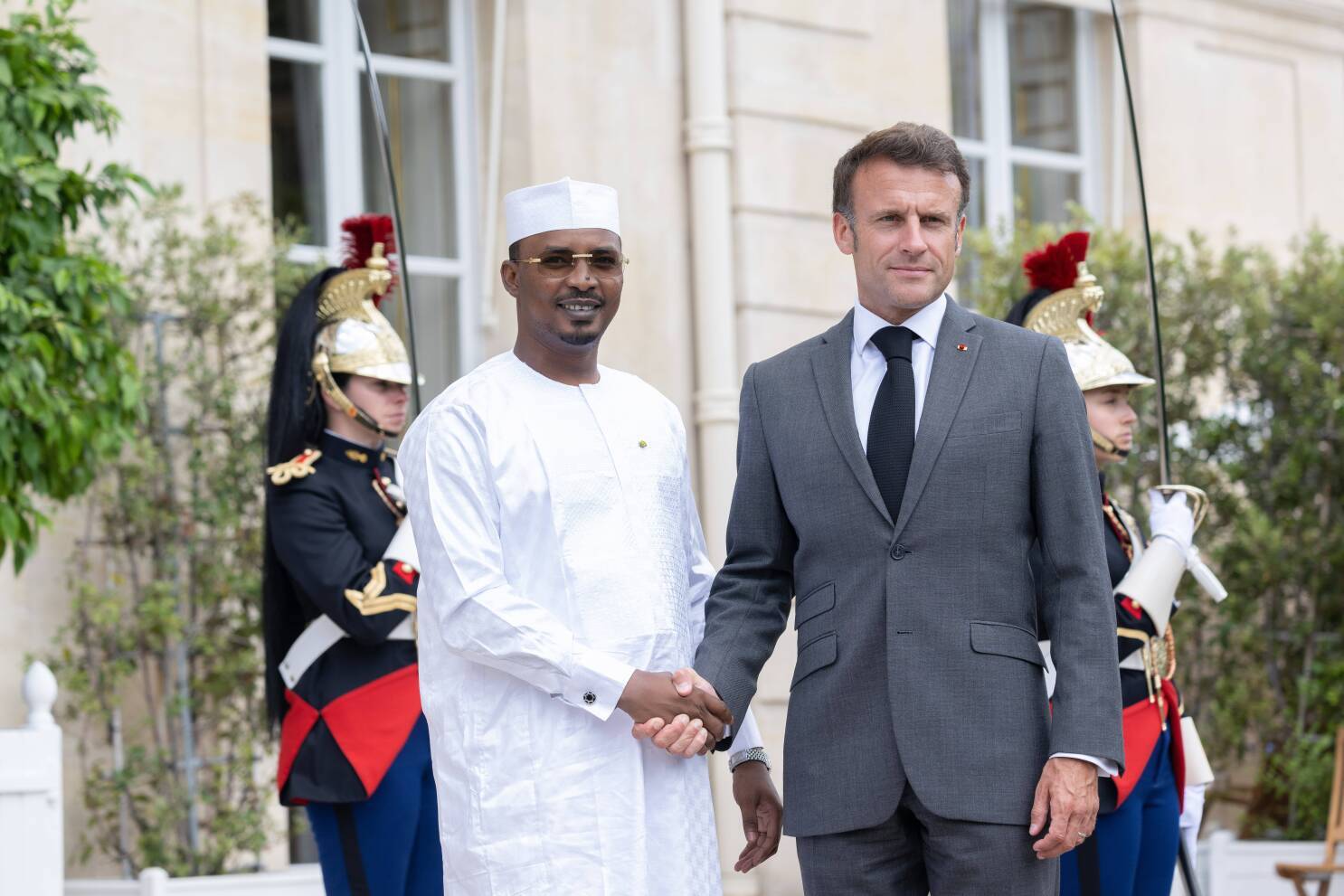

Cette rencontre avec la presse tranche littéralement avec l’entretien similaire qu’a eu Donald Trump avec le chef de l’État français, Emmanuel Macron, le 24 février toujours à la Maison-Blanche.

Même si, au-delà des amabilités d’usage, un spécialiste français des relations internationales a relevé sur une chaîne d’information en continu, non sans ironie, que les deux chefs d’État avaient été d’accord sur un seul point, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris début décembre 2024.

Charmant paradoxe

Ce qu’il y a de paradoxal et de stupéfiant dans ce clash, c’est que, depuis son accession à la magistrature suprême, le 20 janvier 2025, Donald Trump se montre incroyablement aimable avec Vladimir Poutine. Il semble faire preuve d’une incompréhensible mansuétude envers le maître du Kremlin, tant et si bien que tout laisse à penser que le président américain serait devenu le missi dominici de Poutine. Une situation ubuesque qui a conduit l’hebdomadaire français Le Point, dans sa toute récente parution, à titrer sur Donald Trump en une : « L’homme de Moscou ».

Donald Trump a fait passer son message

Au-delà de la sidération et de l’onde de choc que continue de répandre cette altercation au cœur du temple du pouvoir américain, il y a un message en direction de tous les autres États de la planète et des principaux acteurs du système international : les quatre nouvelles années de la seconde présidence Trump pourraient être un cauchemar pour certains. Un mois seulement après son investiture, son retour sur la scène internationale se déroule comme l’irruption d’un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le conflit russo-ukrainien qu’il avait promis de résoudre en 24 heures semble devoir connaître une issue bien plus problématique que prévu.

Volodymyr Zelensky a quitté Washington sans avoir signé l’accord sur la gestion concertée des minerais stratégiques ukrainiens avec les États-Unis. C’était pourtant l’une des raisons majeures de son voyage à Washington. À son homologue ukrainien, Donald Trump a eu ces mots le 28 février 2025 au bureau ovale : « Ou vous signez un accord ou nous vous laissons tomber ».

Ce 3 mars, il a franchi le rubicond en mettant en musique sa menace. Le président américain a ordonné une pause dans l’aide militaire de son pays à l’Ukraine dans le cadre du conflit avec la Russie.

Donald Trump a également mis à exécution sa menace de taxer lourdement les importations en provenance des trois premiers partenaires commerciaux des Etats-Unis avec l’entrée en vigueur à partir de ce mardi 4 mars de droits de douane contre le Canada et le Mexique et de nouvelles taxes sur les importations chinoises. Cette décision a suscité une avalanche de réaction des capitales occidentales. Jusqu’où ira Donald Trump ? Wait and see.