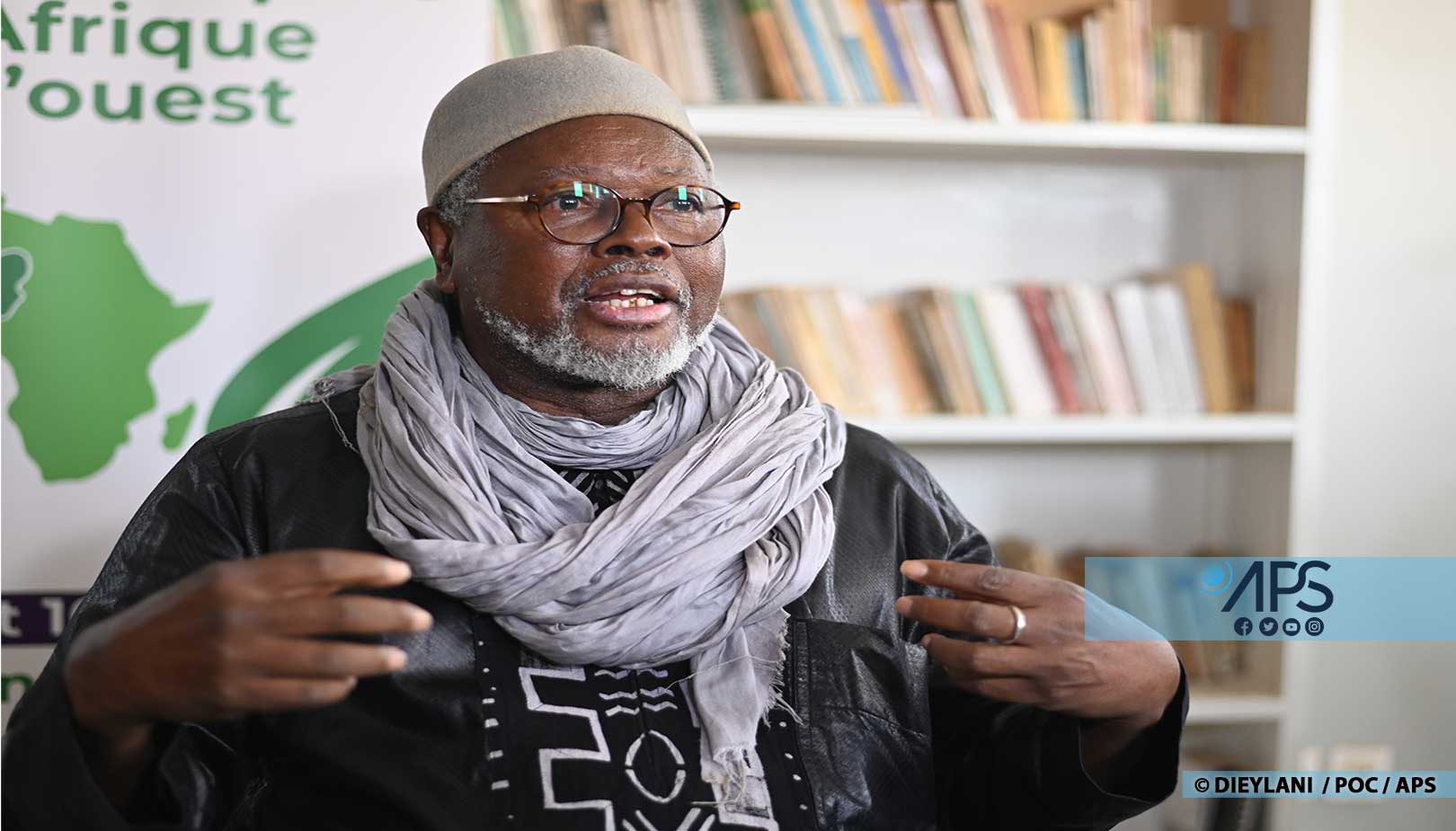

Il y a quelques jours, sur les ondes de Radio France Internationale (RFI), Alioune Tine, membre éminent de la société civile sénégalaise, appelait l’Union africaine, les organisations sous-régionales africaines, et les pays qui partagent avec le Mali, au-delà des intérêts économiques, une communauté de destin, à se mobiliser d’urgence pour éviter à ce pays le pire. Éric Topona, journaliste à la Deutsche Welle.

Cet appel d’urgence au secours, intervient dans un contexte où le Mali, depuis bientôt deux mois, assiste quasiment impuissant, à son asphyxie par le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans lié à al-Qaïda, qui sont montées en puissance dans leur volonté d’imposer leur autorité sur le Mali par tous les moyens.

Détérioration de la situation

En dépit des déclarations des autorités de Bamako qui se voulaient rassurantes, s’agissant de la sécurisation des personnes et des biens sur les principaux corridors du trafic commercial intérieur ; ou les assurances apportées à l’endroit des gros transporteurs de produits pétroliers en provenance du Sénégal, de la Mauritanie ou de la Côte d’Ivoire, la situation n’a cessé de se détériorer.

Tant et si bien que certaines agences de transport routier, par pragmatisme et par crainte de représailles sanglantes du JNIM, ont pris attache directement avec les terroristes djihadistes pour préserver leur outil économique. Tout aussi préoccupant, même les convois de biens et de personnes sécurisés par les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont parfois été l’objet d’attaques du JNIM, au terme desquels des hommes armés, en mission pour le compte de l’Etat malien ont été faits captifs ou assassinés.

Le récent rapport du Timbuktu Institute daté de novembre 2025, apporte la preuve, s’il en était encore besoin, que les jours se succèdent et se ressemblent au Mali, avec en pointe une gradation vers le pire. Selon ce rapport intitulé Offensive du JNIM : entre « jihad » économique et menace des intérêts étrangers, l’objectif du JNIM n’est plus seulement de créer un blocus de l’approvisionnement en produits pétroliers sur Bamako et les principales villes du Mali. Il s’agit aussi et surtout de frapper l’Etat malien au porte-monnaie, autrement dit, le priver des sources de revenus qui lui permettent de remplir ses missions régaliennes.

Enlèvements contre rançons

Le précédent le plus spectaculaire concerne l’enlèvement de deux ressortissants émiratis et iranien, qui auraient été libérés en contrepartie d’une rançon de 50 à 70 millions de dollars ! Mais il ne s’agit pas d’un cas isolé. Selon le même rapport « Dans la région aurifère de Kayes, plusieurs raids ont été menés. Le 1er juillet, trois ressortissants indiens ont été enlevés à la cimenterie Diamond Cement Factory (…) Entre fin juillet et août, six sites industriels chinois, principalement des mines d’or, ont été attaquées (…) le 22 août, la mine de lithium de Bougouni, exploitée par la société britannique Kodal Minerals, a été prise pour cible… ».

Mali, une destination à éviter

Dès lors, il n’est pas surprenant que de nombreux pays occidentaux, depuis quelques jours, enjoignent à leurs ressortissants de quitter le Mali, ou déconseillent cette destination à ceux qui seraient tentés de s’y rendre.

Dans le contexte actuel, il est évident que c’est l’avenir du Mali, dans un futur très proche, qui est en jeu. Le JNIM a clairement pris l’option, dans sa nouvelle stratégie de guerre, de priver l’Etat central malien des ressources nécessaires qui lui permettent de remplir ses missions régaliennes au premier rang desquelles le financement de la guerre pour la reconquête de son intégrité territoriale ; mais tout important, figurent la satisfaction des besoins sociaux de base, les salaires des fonctionnaires et d’autres dépenses de fonctionnement vitales.

L’attitude des opérateurs économiques

L’une des interrogations que suscite cette conjoncture nouvelle est celle de savoir quelle sera dans un proche avenir l’attitude des opérateurs économiques face à ce péril croissant pour leurs activités locales?

Accepteront-elles de payer un « impôt de guerre » pour ne pas insulter l’avenir à l’instar de certains opérateurs économiques à l’Est de la République Démocratique du Congo ? Prendront-elles la décision de se retirer momentanément du Mali, le temps de voir de quel côté penchera la balance entre les deux belligérants ?

La conjoncture militaro-politique actuelle n’est pas sans rappeler la menace qui a pesé sur Bamako en 2012, lorsque les djihadistes d’Al-Qaeda ont été quasiment aux portes de Bamako, avant de se voir cloués au sol et rebrousser chemin grâce à la prompte intervention de l’armée française, sous la présidence de François Hollande (l’opération Serval).

Toutefois le contexte géopolitique n’est plus le même. Les autorités actuelles de Bamako ont fait le choix de Moscou pour combattre les djihadistes et reconquérir leur intégrité territoriale. D’autre part, elles ont fait le choix de se retrouver avec le Burkina Faso et le Niger au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour protéger leur souveraineté et accéder à leur indépendance véritable.

Or, les données de terrain à ce jour, sans cesse dramatiques et alarmantes, sont la preuve que ni l’une ni l’autre résolution ne sont à la hauteur des attentes des peuples et des dirigeants.

La question de l’heure, qui appelle par ailleurs une réponse urgente, est celle de savoir si les autres Etats de la région, membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), verraient Bamako tomber aux mains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ? Le défi et l’urgence sécuritaire qui se jouent au Mali, sont aussi, hélas, les leurs.