Après la prise du village de Farabougou (centre du pays), la nébuleuse djihadiste a décrété un blocus sur la région ouest du Mali, sur les villes de Kayes et Nioro du Sahel. Les Forces armées maliennes sont sous pression.

L’opinion publique malienne et internationale en était encore à s’interroger sur des arrestations récentes de militaires de haut rang au sein des Forces armées maliennes (FAMa), présentées par la junte au pouvoir comme consécutives à une tentative de coup d’État démantelée. Des informations concordantes, qui seront confirmées quelques jours plus tard, rapporteront que la ville de Farabougou, dans la région de Ségou, au centre du Mali, est tombée aux mains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). Les assaillants ont ainsi apporté la preuve qu’ils sont désormais maîtres de cette ville stratégique dans laquelle ils ont imposé un islam rigoriste.

Symbole du pouvoir malien

Farabougou est un symbole important pour le pouvoir malien. Immédiatement après leur prise de pouvoir le 18 août 2020, les militaires aux affaires à Bamako s’étaient donnés, entre autres priorités, la reconquête de Farabougou où les djihadistes imposaient alors un blocus. La perte de contrôle de cette ville est la preuve que les forces régulières maliennes, au lieu d’avancer, sont plutôt acculées à reculer. Cette information sur laquelle les autorités sont quasiment muettes n’est pas de nature à rassurer les populations, encore moins les troupes qui sont au combat sur d’autres théâtres d’opérations au Mali.

Inefficacité des mercenaires russes

Cette bataille stratégique perdue intervient à un moment où l’efficacité de l’appui militaire des mercenaires de l’Africa Corps, anciennement dénommée Wagner, est de plus en plus questionnée, voire remise en question au sein même de l’armée régulière malienne. Réputés pour leur efficacité et leur invincibilité, les mercenaires russes ont récemment été lourdement défaits par les terroristes djihadistes, qui ont tôt fait de partager sur les réseaux sociaux les images de la prétendue invulnérabilité des combattants russes, qui s’en est trouvée largement entamée.

Dans un rapport publié en août 2025, l’ONG américaine The Sentry dresse un bilan peu reluisant et richement documenté des trois années et demie de présence des mercenaires de Wagner au Mali : « En dépit de leur réputation d’invincibilité et de leur discours officiel qui vante leurs succès engrangés au Mali dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, les hommes de Wagner ont été incapables de prendre le contrôle de nombreuses villes dans le nord et le centre du Mali, où les groupes armés terroristes et les groupes séparatistes combattent contre l’autorité de l’État malien. Depuis l’arrivée au Mali des mercenaires de Wagner, on relève par ailleurs une recrudescence des exactions et autres atteintes aux droits humains contre les civils, une dérive qui a installé un sentiment de défiance des populations maliennes envers les hommes de Wagner, y compris envers les militaires maliens qui combattent à leurs côtés. »

Avenir de l’Africa Corps en question

Bien au-delà de cette défiance grandissante des populations maliennes envers les paramilitaires russes, la zone de turbulences que traverse actuellement cette expérience de coopération militaire inédite en Afrique interroge plus largement sur l’avenir au Sahel de l’Africa Corps.

S’il ne faut s’en tenir qu’au Burkina Faso voisin, les réfugiés venus de ce pays affluent par milliers au Mali, fuyant l’insécurité, les violences consécutives aux combats entre les forces régulières de l’armée burkinabè et les groupes terroristes, comme le relève sur un ton alarmiste Le Journal du Mali : « Dans la région du Bandiagara, la ville de Koro fait face depuis plusieurs semaines à un afflux continu de réfugiés burkinabè. (…) Au 30 juin dernier, le HCR estimait à plus de 121 000 le nombre de réfugiés burkinabè et nigériens installés au Mali, dont environ 85 000 Burkinabè encore en attente d’enregistrement officiel. » Cet afflux sans précédent se fait à une cadence de 1 500 arrivées par jour au Mali.

Échec des pouvoirs militaires du Sahel

Il n’y a pas meilleur tableau du bilan de la lutte contre l’insécurité au Sahel, que les régimes militaires actuels ont pourtant évoqué comme la raison d’être de leur prise du pouvoir et de la perpétuation de leur bail au pouvoir. Pour ne s’en tenir qu’au Mali, la débâcle récente des FAMa à Farabougou suscite de réelles inquiétudes pour l’avenir. Où s’arrêtera la perte de terrain des Forces armées maliennes (FAMa) ? Cette interrogation est d’autant plus pertinente que les arrestations récentes de certains hauts gradés, auxquels une frange importante de la population apporte son soutien pour leurs états de service héroïques sur les théâtres d’opérations, ne sont pas de nature à renforcer l’union sacrée pourtant nécessaire dans ces moments de forte adversité.

Il n’est en outre pas superflu de relever que le Mali est un membre clé de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui a été créée en septembre 2023 et peine à trouver ses marques aux plans opérationnels et géostratégiques.

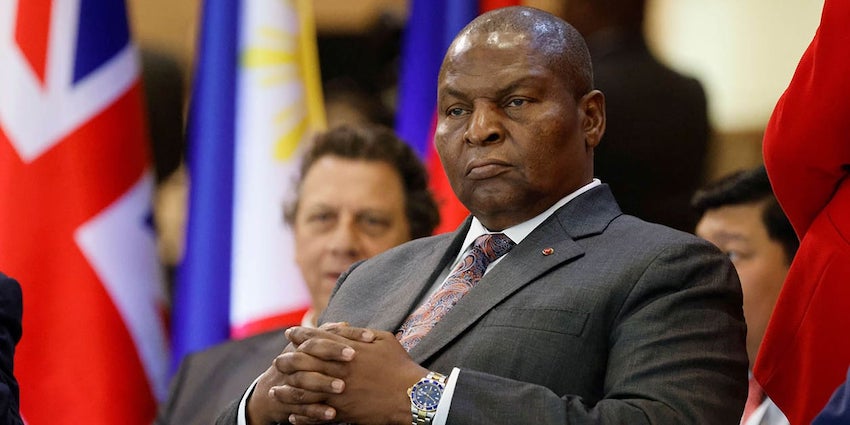

Enfin, une remise en question de la stabilité de l’un de ses États membres signerait probablement son acte de décès. Est-ce le sens qu’il faut donner au voyage conjoint des ministres des Affaires étrangères de l’AES à Moscou en avril 2025, suivi de la visite du chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, deux mois plus tard, en juin 2025 ?